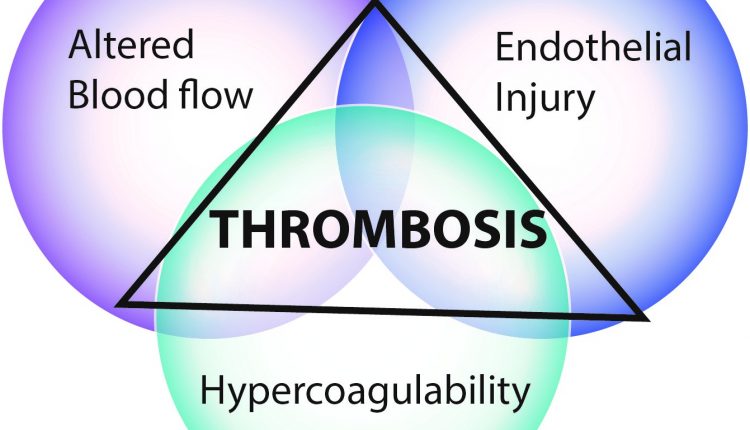

Virchow-Trias: Die drei Risikofaktoren für Thrombose

Virchows Trias (ausgesprochen: „virciu“) in der Medizin beschreibt die drei großen Kategorien von Risikofaktoren, von denen angenommen wird, dass sie synergistisch zu Thrombosen beitragen

Die drei Faktoren der Virchowschen Trias sind:

- Hyperkoagulabilität des Blutes.

- Hämodynamische Veränderungen (wie Verlangsamung des Blutflusses, Stauung, Turbulenzen).

- Verletzung/Fehlfunktion des Endothels der Blutgefäßwand.

Die Triade ist nach dem bedeutenden deutschen Arzt Rudolf Virchow (1821-1902) benannt.

Die Elemente, aus denen Virchows Trias besteht, wurden jedoch weder von Virchow vorgeschlagen, noch hat er jemals eine Trias vorgeschlagen, um die Pathogenese der Venenthrombose zu beschreiben.

Tatsächlich wurde erst Jahrzehnte nach seinem Tod ein Konsens erzielt, der zur Formulierung der Theorie führte, dass Thrombosen das Ergebnis von Veränderungen im Blutfluss, vaskulären endothelialen Schäden oder Veränderungen in der Blutkonstitution sind.

Das moderne Verständnis der Faktoren, die zu einer Embolie führen, ähnelt jedoch der Beschreibung von Virchow.

Trotz ihrer Ursprünge bleibt die Virchow-Trias nach 100 Jahren immer noch ein sehr nützliches Konzept für Ärzte und Pathologen, um die Faktoren zu verstehen, die einer Thrombose zugrunde liegen.

Virchows Dreiklang besteht aus drei Elementen:

- Phänomene der Unterbrechung des Blutflusses: Blut-Stase. Die erste Kategorie, Veränderungen des normalen Blutflusses, bezieht sich auf verschiedene Situationen. Dazu gehören venöse Stase, Mitralstenose, längere Immobilität (z. B. längere Zeit im Bett oder im Auto) und Krampfadern. Die Äquivalenz von Virchows Version und der modernen Version wurde bestritten.

- Phänomene, die mit einer Reizung des Gefäßes und seiner Umgebung einhergehen: Endothelschädigung oder Schädigung der Gefäßwand. Die zweite Kategorie, Verletzung und/oder Trauma des Endothels, umfasst Gefßrisse und Schäden, die aus Scherbeanspruchung oder Bluthochdruck resultieren. Diese Kategorie umfasst Oberflächenphänomene und den Kontakt mit prokoagulierenden Oberflächen wie Bakterien, Fremdmaterialfragmenten, Biomaterialimplantaten oder medizinischen Geräten, aktivierten Blutplättchenmembranen und Monozytenmembranen während chronischer Entzündung

- Blutgerinnungsphänomen: Hyperkoagulabilität. Die letzte Kategorie, Veränderungen in der Blutkonstitution, hat zahlreiche mögliche Risikofaktoren wie Hyperviskosität, Antithrombin-III-Mangel, Protein-C- oder -S-Mangel, Leiden-Faktor-V, nephrotisches Syndrom, Veränderungen nach schweren Traumata oder Verbrennungen, Krebsmetastasen, spät Schwangerschaft und Geburt, Rasse, fortgeschrittenes Alter, Zigarettenrauchen sowie hormonelle Verhütungsmittel und Fettleibigkeit. All diese Risikofaktoren können eine Hyperkoagulabilität (zu leichte Blutgerinnung) verursachen.

Lesen Sie auch:

Venenthrombose: Von Symptomen zu neuen Medikamenten

Venöse Thrombose: Was es ist, wie man es behandelt und wie man es verhindert

Nicht traumatische intramurale Hämatome bei Patienten unter Antikoagulanzientherapie

Die neuen oralen Antikoagulanzien: Vorteile, Dosierungen und Kontraindikationen

Nicht traumatische intramurale Hämatome bei Patienten unter Antikoagulanzientherapie

Thrombus: Ursachen, Klassifizierung, venöse, arterielle und systemische Thrombose

Antikoagulanzien: Liste und Nebenwirkungen